Cada 18 de julio, Argentina conmemora el atentado a la AMIA con la misma liturgia: autoridades depositan ofrendas florales, familiares reclaman justicia, legisladores prometen investigar hasta las últimas consecuencias. Treinta años después, la escena se repite con precisión ritual mientras los responsables permanecen impunes y los fallos sistémicos de inteligencia sin corregir. Es como una ronda de mate que nunca termina: todos participan, todos hablan, todos prometen, pero las decisiones difíciles se postergan eternamente.

Mientras tanto, otras democracias enfrentaron crisis similares de inteligencia con metodologías radicalmente diferentes. Estados Unidos respondió al 11 de septiembre como quien toma café americano: proceso intenso, directo, orientado a resultados inmediatos. Reino Unido investigó sus fallos en Iraq con la meticulosidad del afternoon tea: ceremonia elaborada, timing preciso, verdad histórica al final del proceso. Argentina eligió el mate: conversación extendida, participación inclusiva, proceso que se vuelve más importante que el resultado.

Esta diferencia no es accidental ni meramente cultural. Refleja cómo cada democracia entiende la relación entre poder político y rendición de cuentas, entre búsqueda de verdad y supervivencia institucional. Pero más fundamentalmente, revela por qué Argentina nunca logró resolver el dilema que Sherman Kent identificó hace setenta años: los servicios de inteligencia no pueden servir efectivamente sin proximidad al poder político, pero esa proximidad puede corromper su capacidad analítica. Cuando este equilibrio se rompe y produce fracasos monumentales, el control parlamentario debe navegar entre la búsqueda de justicia y la preservación de la gobernabilidad.

Argentina eligió el mate de la conversación eterna. Y en esa elección, convirtió la impunidad en tradición.

El mate Argentino: 30 años de conversación circular

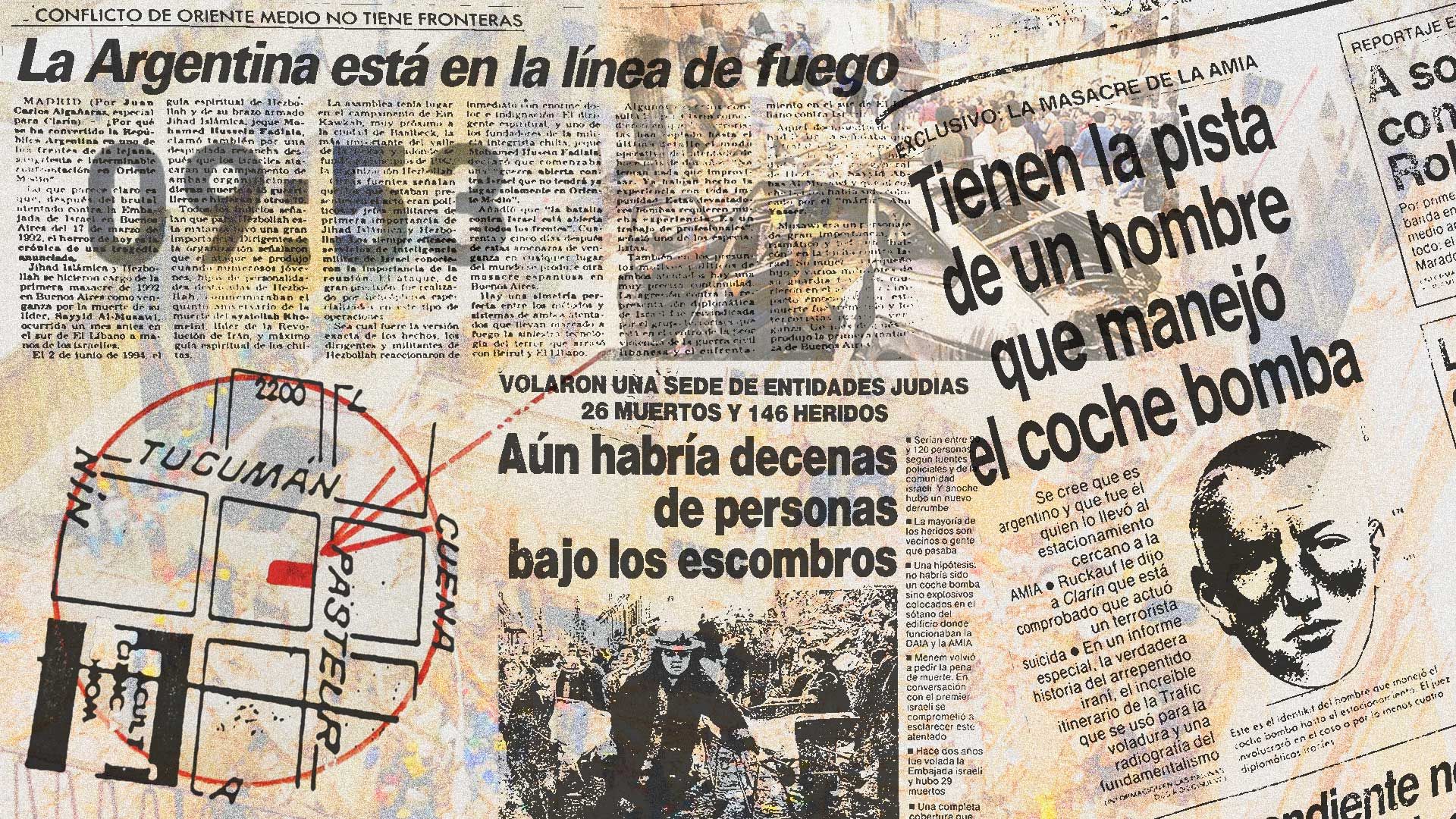

El caso AMIA es paradigmático del estilo parlamentario argentino frente a los fallos de inteligencia. La Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA, creada por Resolución 38/95 de la Cámara de Diputados del 20 de julio de 1995 y constituida definitivamente en septiembre de 1996 con la adhesión del Senado mediante Resolución 66/96, funcionó durante cinco años como una ronda de mate legislativa perfecta. Cada sector político tenía su teoría, cada legislador su momento de exposición, cada audiencia su dosis de indignación mediática.

Como en toda ronda de mate auténtica, el proceso privilegió la inclusión sobre la eficiencia. Familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, expertos internacionales, periodistas especializados: todos tuvieron su momento, todos fueron escuchados. La comisión se convirtió en un espacio de catarsis colectiva donde la sociedad argentina procesaba su trauma más profundo. El mate pasaba de mano en mano, las historias se repetían con variaciones menores, pero las conclusiones definitivas se postergaban indefinidamente.

Esta metodología tenía virtudes innegables. A diferencia de otros países donde las investigaciones parlamentarias se desarrollan en cámaras cerradas entre políticos profesionales, Argentina desarrolló una cultura de “apertura parlamentaria” que democratizó el acceso a la información y permitió que sectores habitualmente excluidos del poder participaran en la construcción de verdad histórica.

Pero el caso AMIA también expuso las limitaciones de este enfoque cuando se enfrenta a presuntos fallos sistémicos en los servicios de inteligencia. Según las investigaciones judiciales posteriores, la SIDE habría fallado en prevenir el atentado y posteriormente habría participado en su encubrimiento. Los expedientes judiciales documentaron el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín para que acusara falsamente a policías bonaerenses, la construcción deliberada de la teoría de “conexión local” que según los fiscales buscaba proteger relaciones geopolíticas con Irán, y la utilización de recursos del Estado para plantar pistas falsas y comprar testimonios.

Frente a esta situación investigada judicialmente, el mate parlamentario argentino mostró sus limitaciones estructurales. Los legisladores no lograron investigar eficazmente los presuntos fallos de inteligencia, sino que según diversos análisis habrían sido manipulados por el mismo aparato que debían controlar. Cada filtración, cada documento desclasificado, cada testimonio “exclusivo” llegaba potencialmente pre-editado por operadores de inteligencia que habrían utilizado la comisión bicameral como un instrumento adicional de sus operaciones de encubrimiento.

La consecuencia fue predecible: treinta años de investigación parlamentaria que produjeron miles de páginas de actas, decenas de informes parciales, centenares de testimonios, pero ninguna condena definitiva por los fallos de inteligencia que permitieron el atentado y participaron en su encubrimiento posterior. El mate se volvió amargo, pero la ronda continuó.

El contraste internacional: cuando el café y el té producen resultados

La experiencia comparada demuestra que otras democracias desarrollaron mecanismos más efectivos para investigar fallos de inteligencia sin sacrificar legitimidad democrática. Sus metodologías revelan por contraste las deficiencias específicas del modelo parlamentario argentino.

Los Estados Unidos enfrentaron los atentados del 11 de septiembre con la eficiencia sistemática del café americano. La Comisión 9/11 operó durante veinte meses con mandato claro, recursos adecuados y cronograma inflexible. Como un shot de expresso investigativo, extrajo máxima información en mínimo tiempo: 1.200 entrevistas individuales, 19 días de audiencias públicas, revisión de 2.5 millones de páginas de documentos.

Los fallos expuestos fueron devastadores. La CIA había identificado dos escenarios futuros de posibles actividades terroristas en enero de 2000, pero nunca informó al FBI. El Memorándum de Phoenix advirtió sobre terroristas entrenándose en escuelas de vuelo, pero se perdió en la burocracia interagencial. Las agencias operaban como silos celosos de su información, reproduciendo el dilema de Kent en su forma más disfuncional: proximidad política sin coordinación operacional.

La respuesta fue igualmente sistemática. En cinco meses, el Congreso aprobó la reforma más profunda del sistema de inteligencia desde 1947, creando el Director of National Intelligence y el National Counterterrorism Center. La investigación parlamentaria estadounidense logró consensus bipartidario evitando preguntas incómodas sobre responsabilidades individuales, pero produjo cambios estructurales inmediatos y medibles.

Reino Unido abordó sus fallos en Iraq con la ceremonia elaborada del afternoon tea parlamentario. El September Dossier de 2002, que justificó la invasión al país de medio oriente, basándose en inteligencia sobre armas de destrucción masiva inexistentes, había sido “sexed up” por el equipo de comunicaciones de Downing Street. Cuando el Dr. David Kelly filtró esta información y murió en circunstancias controvertidas, se desató la crisis de inteligencia más grave en décadas.

La investigación parlamentaria británica siguió protocolos tan elaborados como los rituales del té ceremonial. Primero el Hutton Inquiry, luego el Butler Review, finalmente el Iraq Inquiry dirigido por Sir John Chilcot. Este último tardó siete años en completarse, implementando el “proceso Maxwellisation” donde individuos criticados pueden responder antes de la publicación final.

Cuando el Informe Chilcot se publicó en 2016, fue devastador con elegancia británica: “no había amenaza inminente de Saddam Hussein” y “la inteligencia fue presentada con una certeza que no estaba justificada”. Tony Blair fue criticado sistemáticamente por tomar decisiones basadas en “inteligencia defectuosa”. La ceremonia parlamentaria británica había logrado precisión histórica, aunque tardía para influir en las decisiones políticas relevantes.

Las razones profundas del fracaso Argentino

La comparación internacional revela que el problema argentino no es la lentitud per se sino la circularidad sin resolución. Otros países también desarrollaron procesos extendidos de investigación parlamentaria, pero dentro de marcos institucionales que preservan la capacidad de alcanzar conclusiones definitivas e implementar consecuencias reales.

Argentina desarrolló un sistema parlamentario que privilegia la participación sobre la decisión, el proceso sobre el resultado, la catarsis sobre la justicia. Esta preferencia tiene raíces históricas comprensibles: durante décadas de autoritarismo, la capacidad de expresarse libremente en el Congreso se convirtió en un valor fundamental, independientemente de las consecuencias prácticas de esa conversación.

Pero cuando este sistema se enfrenta a servicios de inteligencia presuntamente instrumentalizados políticamente, la conversación democrática podría convertirse en una herramienta adicional de manipulación. Los servicios de inteligencia argentinos habrían aprendido a navegar el mate parlamentario mejor que los propios legisladores: filtrarían información selectivamente, plantarían testigos, manipularían timings, utilizarían las comisiones bicamerales como espacios de operaciones de influencia.

El caso Nisman cristalizó esta disfunción letal. El fiscal especial AMIA se convirtió en el punto donde colisionaron todas las patologías del sistema: dependía de servicios de inteligencia políticamente instrumentalizados para investigar crímenes que esos mismos servicios habían encubierto. Cuando comenzó a investigar el Memorándum con Irán, se encontró en el medio de una guerra entre facciones de inteligencia donde cada dato venía con una agenda política adjunta.

Su muerte en enero de 2015, horas antes de presentar su denuncia ante el Congreso, demostró que el mate parlamentario argentino no solo es inefectivo: es letal para quienes intentan usarlo para buscar justicia real. En un sistema donde la inteligencia y la política son indistinguibles, no existe neutralidad posible, y quienes intentan mantenerla se convierten en blancos de todos los bandos.

El dilema de Kent en versión criolla

Sherman Kent identificó la tensión fundamental de la inteligencia democrática: los servicios necesitan proximidad al poder para ser relevantes, pero esa proximidad puede corromper su capacidad analítica. Argentina resolvió esta tensión de manera problemática: mediante una fusión entre inteligencia y política que habría eliminado tanto la relevancia profesional como la objetividad analítica, según diversos análisis institucionales.

Los servicios de inteligencia argentinos habrían servido al gobierno de turno antes que al Estado, analizado adversarios políticos antes que amenazas reales, participado en operaciones de poder sectorial antes que proteger la seguridad nacional, según las conclusiones de múltiples investigaciones judiciales. El dilema de Kent habría sido resuelto eliminando ambos términos de la ecuación: ni proximidad útil ni distancia profesional, sino presunta subordinación partidaria.

El control parlamentario argentino reproduce presuntamente esta disfunción. Las comisiones bicamerales no lograrían investigar eficazmente los fallos de inteligencia sino que se convertirían en escenarios adicionales de disputa política donde cada sector utilizaría información clasificada para dañar adversarios o proteger aliados. Los legisladores no ejercerían supervisión profesional sino que buscarían acceso a herramientas de espionaje para sus propias batallas electorales.

Esta instrumentalización mutua produce el fenómeno del “mate infinito”: conversaciones interminables que nunca alcanzan resoluciones definitivas porque ningún sector tiene interés real en terminar un juego que todos utilizan para obtener ventajas tácticas. La investigación se convierte en protagonista, pero la justicia permanece como promesa perpetuamente postergada.

El caso AMIA es paradigmático, pero no excepcional. Desde 1983, cada escándalo de inteligencia siguió el mismo patrón: indignación mediática inicial, creación de comisión investigadora, audiencias públicas con gran cobertura, informes parciales que culpan al gobierno anterior, promesas de reforma que se diluyen cuando el reformador descubre las ventajas del sistema que criticaba. El mate continúa, la impunidad persiste.

Las consecuencias sistémicas de la disfunción

Mientras el Congreso argentino dedica décadas a investigar fallos históricos sin consecuencias concretas, las amenazas reales proliferan sin respuesta efectiva. Los recursos que podrían invertirse en espionaje político interno representan recursos no destinados a inteligencia criminal especializada. La AFI habría dedicado, según diversas investigaciones periodísticas, más esfuerzos a grabar conversaciones de periodistas que a infiltrar redes de narcotráfico que controlan extensas zonas fronterizas.

Esta distorsión de prioridades tiene consecuencias medibles en seguridad pública. Argentina enfrenta niveles crecientes de violencia criminal, penetración de redes transnacionales de trata y narcotráfico, y sofisticación de grupos criminales que operan con virtual impunidad en amplias zonas del territorio nacional. Mientras tanto, los servicios de inteligencia se especializan en operaciones políticas que no contribuyen a la seguridad ciudadana real.

Pero el costo mayor sería el daño a la democracia misma. Cuando los ciudadanos asumen que sus comunicaciones podrían ser espiadas por razones políticas, se autocensuran. Cuando los políticos consideran que son grabados, la deliberación sincera se vuelve problemática. Cuando los periodistas perciben vigilancia, la libertad de prensa se erosiona gradualmente. La paranoia se vuelve racional y la democracia se vacía desde sus instituciones.

El control parlamentario disfuncional perpetúa este daño institucional. Al no producir consecuencias reales para los abusos de inteligencia, legitima implícitamente su continuación. Cada comisión bicameral que termina sin condenas, cada investigación que se diluye en disputas partidarias, cada informe que culpa a gobiernos anteriores sin reformar prácticas actuales, envía el mismo mensaje: el espionaje político es tolerable si se hace con suficiente discreción.

Lecciones internacionales que Argentina rechaza sistemáticamente

La experiencia comparada ofrece modelos alternativos que Argentina conoce pero rechaza implementar. No se trata de copiar instituciones extranjeras sino de adaptar principios probados a realidades locales específicas. Sin embargo, cada intento de reforma reproduce los mismos vicios sistémicos porque no aborda las causas profundas de la disfunción.

Estados Unidos demostró que las reformas estructurales son posibles cuando existe voluntad política bipartidaria genuina. La Comisión 9/11 logró unanimidad porque ambos partidos entendieron que los fallos de inteligencia trascienden disputas partidarias inmediatas. Argentina nunca logró este consenso básico porque cada sector político mantiene la expectativa de utilizar los servicios de inteligencia contra sus adversarios cuando acceda al poder.

Reino Unido mostró que la rendición de cuentas parlamentaria puede coexistir con la preservación de secretos operacionales legítimos. El proceso Chilcot revisó información altamente clasificada sin comprometer fuentes y métodos activos. Argentina permanece atrapada en la falsa dicotomía entre transparencia total y secreto absoluto, sin desarrollar mecanismos sofisticados de supervisión clasificada que preserven tanto la accountability como la efectividad operacional.

Ambos países, más allá de sus diferencias metodológicas, comparten elementos estructurales que Argentina carece sistemáticamente. Primero, culturas profesionales robustas en sus servicios de inteligencia que sobreviven a cambios políticos. Los analistas de la CIA o del MI6 pueden discrepar con decisiones políticas, pero no cambian de bando cada vez que cambia el gobierno. Argentina nunca desarrolló esta profesionalización básica.

Segundo, legisladores dispuestos a asumir riesgos políticos reales en el ejercicio del control parlamentario. Los miembros de comisiones de inteligencia en democracias consolidadas entienden que están defendiendo intereses institucionales que trascienden sus carreras políticas individuales. En Argentina, demasiados legisladores ven estas comisiones como oportunidades de acceder a información clasificada para sus propias batallas electorales.

Tercero, marcos legales que crean incentivos correctos para el comportamiento profesional y castigos efectivos para los abusos. Esto incluye carreras profesionales protegidas, prohibiciones claras con sanciones automáticas, y transparencia en todo lo que no comprometa operaciones legítimas. Argentina modifica leyes y cambia nombres de agencias, pero nunca reforma los incentivos básicos que producen comportamiento disfuncional.

La trampa del mate infinito

El control parlamentario argentino se encuentra atrapado en lo que podría llamarse la “trampa del mate infinito”: un sistema que privilegia la conversación sobre la decisión, el proceso sobre el resultado, la participación sobre la efectividad. Esta trampa tiene tres componentes que se refuerzan mutuamente y hacen extremadamente difícil cualquier reforma genuina.

Primero, la legitimidad basada en el proceso antes que en los resultados. El sistema parlamentario argentino mide el éxito de las comisiones investigadoras por la cantidad de audiencias realizadas, testigos convocados, documentos revisados, no por las consecuencias concretas que producen. Una comisión que dura cinco años y no produce condenas se considera más exitosa que una que dura seis meses y reforma el sistema.

Segundo, la inclusión como valor supremo que impide la toma de decisiones difíciles. Como en la ronda de mate, todos deben participar, todos deben ser escuchados, todos deben tener su momento de protagonismo. Esta inclusividad es democrática en principio, pero se convierte en obstruccionista en la práctica cuando impide que las mayorías parlamentarias tomen decisiones que puedan ser controvertidas pero necesarias.

Tercero, la postergación sistemática de consecuencias como mecanismo de supervivencia política. Los legisladores han aprendido que es más seguro políticamente mantener las investigaciones abiertas indefinidamente que cerrarlas con conclusiones que pueden generar controversias. La promesa perpetua de justicia futura es más cómoda que la implementación presente de reformas costosas.

Esta trampa es particularmente letal cuando se enfrenta a servicios de inteligencia que han aprendido a manipular sus mecanismos. Los operadores de inteligencia argentinos se especializaron en alimentar el mate parlamentario con filtraciones selectivas, testimonios dirigidos, documentos preparados que mantienen las investigaciones activas pero las orientan hacia conclusiones controladas. El resultado es investigación permanente sin consecuencias reales.

El costo de oportunidad de la inacción

Mientras Argentina continúa tomando mate parlamentario sobre fallos históricos, pierde la oportunidad de construir capacidades de inteligencia apropiadas para amenazas contemporáneas. El mundo cambió radicalmente desde 1994, pero el debate argentino sobre inteligencia permanece anclado en los mismos términos y controversias de hace tres décadas.

Las amenazas híbridas del siglo XXI requieren servicios de inteligencia ágiles, tecnológicamente sofisticados, y coordinados internacionalmente. El ciberespionaje, las operaciones de influencia extranjera, el terrorismo transnacional, el crimen organizado digitalizado: ninguna de estas amenazas puede ser enfrentada efectivamente por servicios de inteligencia diseñados para espionar conversaciones telefónicas de dirigentes opositores.

Pero Argentina no puede modernizar sus capacidades de inteligencia sin resolver primero los problemas básicos de legitimidad democrática y control parlamentario. Ningún gobierno invertirá recursos significativos en servicios que pueden ser utilizados contra él por su sucesor. Ningún legislador apoyará el fortalecimiento de instituciones que no confía controlar efectivamente.

Esta paradoja convierte la disfunción presente en obstáculo para cualquier mejora futura. Argentina necesita servicios de inteligencia más capaces para enfrentar amenazas más complejas, pero no puede desarrollar esas capacidades sin resolver primero los vicios que hacen que cualquier capacidad sea potencialmente peligrosa para la propia democracia.

El mate infinito del control parlamentario perpetúa esta paradoja al impedir tanto la rendición de cuentas por abusos pasados como la construcción de confianza para inversiones futuras. Mantiene a Argentina atrapada en un presente eterno donde ni castiga efectivamente los fallos históricos ni construye capacidades apropiadas para desafíos contemporáneos.

Hacia un mate con resolución

La salida de la trampa del mate infinito no requiere abandonar las virtudes del sistema parlamentario argentino sino complementarlas con mecanismos que permitan alcanzar resoluciones definitivas. Esto implica reformas tanto en las metodologías de investigación como en las expectativas sobre resultados.

Primero, establecer marcos temporales definidos y no renovables para las comisiones investigadoras. Como el mate que eventualmente se termina y requiere nueva preparación, las investigaciones parlamentarias deben tener fechas de cierre obligatorias que fuercen conclusiones definitivas. La investigación perpetua es antitética a la justicia efectiva.

Segundo, crear mecanismos de decisión por mayoría que no dependan del consenso unánime. La inclusividad democrática no requiere unanimidad paralizada. Las comisiones deben poder producir informes mayoritarios y minoritarios, con responsabilidades claras sobre quién defiende cada posición y por qué.

Tercero, establecer consecuencias automáticas para las conclusiones alcanzadas. Las investigaciones que determinen mal funcionamiento de servicios de inteligencia deben desencadenar reformas predefinidas, no nuevas promesas de reforma. El control parlamentario debe tener dientes institucionales que no dependan de la voluntad política del momento.

Cuarto, desarrollar capacidades técnicas especializadas que permitan al Congreso investigar servicios de inteligencia sin depender completamente de esos mismos servicios para obtener información. Esto incluye personal profesional permanente, acceso a expertise técnico independiente, y mecanismos de verificación cruzada de información clasificada.

Estas reformas son técnicamente posibles y políticamente viables si existe voluntad genuina de mejorar el sistema. Pero requieren que la clase política argentina acepte autolimitarse: renunciar a las ventajas tácticas del mate infinito a cambio de las ventajas estratégicas de un sistema de inteligencia profesional y controlado democráticamente.

Conclusión: el momento de decidir

Argentina enfrenta una elección fundamental sobre el futuro de su sistema de inteligencia y su control parlamentario. Puede continuar con el mate infinito de la investigación sin consecuencias, manteniendo la ilusión de accountability democrático sin los costos políticos de la reforma real. O puede aprender de experiencias comparadas y desarrollar mecanismos más efectivos para navegar el dilema fundamental entre proximidad política y profesionalismo técnico.

La decisión no es meramente institucional sino cultural. Requiere que la sociedad argentina decida si valora más el proceso democrático participativo o los resultados concretos de justicia y seguridad. Ambos valores son legítimos, pero deben ser balanceados de manera que no se anulen mutuamente.

Treinta años después de la AMIA, el mate parlamentario argentino continúa girando en círculos. Los responsables del atentado permanecen impunes, los servicios de inteligencia siguen politizados, las amenazas reales se multiplican sin respuesta efectiva. Mientras tanto, otras democracias que enfrentaron crisis similares construyeron sistemas más equilibrados y efectivos.

La experiencia comparada demuestra que Argentina no está condenada a repetir eternamente los mismos errores. Pero tampoco está destinada automáticamente a corregirlos. La elección es política y debe ser consciente: seguir tomando mate infinito o aprender a tomar decisiones definitivas.

En esta elección se define no solo el futuro de los servicios de inteligencia sino el carácter de la democracia argentina. Porque un sistema político que no puede controlar efectivamente sus propios aparatos de seguridad tampoco puede proteger efectivamente a sus ciudadanos. Y una democracia que prefiere la conversación eterna a la justicia concreta termina siendo funcional solo para quienes se benefician de la impunidad sistemática. El mate puede continuar indefinidamente. Pero también puede, eventualmente, llegar a su fin. La elección es de Argentina.

Edgardo C. Glavinich es Director Ejecutivo de la Fundación Sherman Kent y consultor especializado en Inteligencia Estratégica con experiencia en el sector público y privado.

Te puede interesar: El “FBI argentino” pone en marcha una investigación para combatir al grupo criminal brasileño PCC en la Argentina